最近、世間的にはちょっと遅いのかもしれませんが、Node.js関連のことを勉強しようと思いまして、何やら調べているといろいろ出てくる出てくる・・・

ちょっとウキウキ(?)しながら、手始めにタスク管理プログラムgulpというのを試してみようと思います。

(事前準備)

・Macのユーザディレクトリ(いわゆる~/のディレクトリ)にtestdoc/gulptestディレクトリを作成

・Node.jsをインストール(Node.jsのサイト に行く ⇢ Installボタンを押す ⇢ ダウンロードしたpkgファイルを実行 ⇢ インストール)

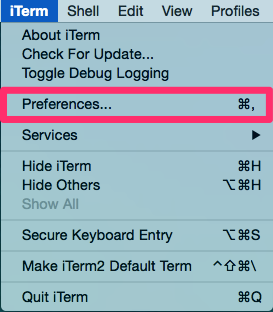

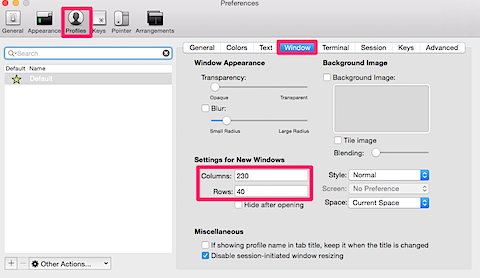

・コマンドライン環境は、iTerm2を使用

1.Node.jsのインストール確認

コマンドラインから、「node -v」コマンドを実行して、バージョンが返ってくることを確認。

2.npmのインストール確認

npmは、Node.jsのパッケージを管理するためのプログラムで、Node.jsをインストールしたらこれもインストールされているはず。

コマンドラインから、これも「npm -v」を実行して、バージョンが返ってくることを確認。

3.カレントディレクトリの移動

コマンドラインで、以下を実行。

4.初期化

コマンドラインで、「npm init」を実行

いろいろ質問されると思うので、とりあえず下のような感じで入力。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |

% npm init This utility will walk you through creating a package.json file. It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults. See `npm help json` for definitive documentation on these fields and exactly what they do. Use `npm install <pkg> --save` afterwards to install a package and save it as a dependency in the package.json file. Press ^C at any time to quit. name: (gulptest) version: (1.0.0) 0.0.0 description: gulp練習用 entry point: (index.js) test command: git repository: keywords: gulp author: koutaro license: (ISC) About to write to /Users/tokushima/testdoc/gulptest/package.json: { "name": "gulptest", "version": "0.0.0", "description": "gulp練習用", "main": "index.js", "scripts": { "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1" }, "keywords": [ "gulp" ], "author": "koutaro", "license": "ISC" } Is this ok? (yes) |

5.gulp.jpをインストール

コマンドラインから、以下を実行。

パスワードを聞いてくるので、Macにログインしている時のパスワードを入力する。

ちなみに「-g」は、Macのどのディレクトリにいても使えるようにするためのオプション(だったはず)

これで、このディレクトリにpackage.jsonというファイルが出来ているはず。

6.このディレクトリのpackage.jsonに開発用パッケージ設定を追加

コマンドラインから、以下を実施

|

|

sudo npm install —save-dev gulp |

これで、package.sonに以下の部分が追加されている(はず)

|

|

"devDependencies": { "gulp": "^3.9.0", } |

7.gulpfile.jsを作成

今のディレクトリ(testdoc/gulptest)にgulpfile.jsを作成する

作成したら、以下の内容を入力する

|

|

var gulp = require(“gulp”); |

8.javascriptを圧縮するパッケージを入れて設定する

上記だけなら、gulpを入れたとはいえ動かせないので、とりあえずjavascriptを圧縮するパッケージを入れて動作させる設定をする

まずは、コマンドラインから、以下のコマンドを実行

|

|

sudo npm install —save-dev gulp-uglify |

9.次に今のディレクトリ(testdoc/gulptest)にjsディレクトリを作り、そこにindex.jsを作る

index.jsファイルの内容は、とりあえず以下のように入力する

|

|

(function() { window.addEventListener('load', function(){ alert('window load event'); }); })(); |

10.gulpfile.jsの追記

gulp-uglifyを動かすために、gulpfile.jsに以下を追加する

|

|

var uglify = require("gulp-uglify"); gulp.task("js", function() { gulp.src(["js/**/*.js", "!js/min/**/*.js"]) .pipe(uglify()) .pipe(gulp.dest("./js/min")); }); |

11.gulpを実行してみる

コマンドラインで以下を実行する。

これで、js/minディレクトリの下に圧縮されたindex.jsが出来る。

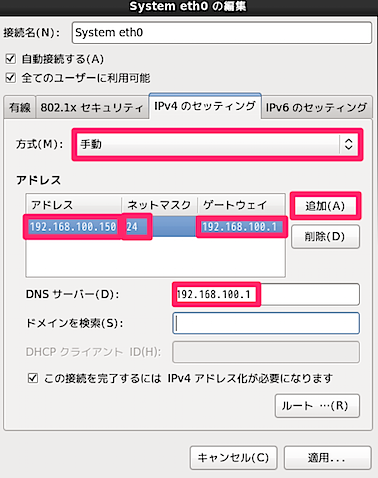

次に「追加」ボタンを押す。そうするとアドレスのところに1行追加されるので、「アドレス」「ネットマスク」ゲートウェイ」を入力する。

次に「追加」ボタンを押す。そうするとアドレスのところに1行追加されるので、「アドレス」「ネットマスク」ゲートウェイ」を入力する。